EarthCARE est en orbite autour de la Terre depuis mai 2024. Ce satellite, développé par les agences spatiales européenne et japonaise, a pour mission d’étudier les nuages et les aérosols. Pour cela, il embarque quatre instruments, dont un radar et un lidar (voir encadré). Tous ont été testés lors de leurs premières semaines en orbite. Et ils fonctionnent très bien !

Toutefois, avant de commencer sa moisson scientifique, EarthCARE doit passer une dernière étape : la validation scientifique. « Il s’agit de valider la qualité scientifique des données, explique Adrien Deschamps, responsable des programmes Atmosphère Météo au CNES. Et pour cela, on fait de l’inter-comparaison. On compare les mesures des instruments d’EarthCARE avec celles effectuées par d’autres instruments : au sol, embarqués dans d’autres satellites ou dans des avions, et même sous ballons stratosphériques. » Le grand jeu !

Sophistication spatiale

EarthCARE embarque ALTLID, un lidar atmosphérique. Cet instrument envoie un jet de lumière, un laser, qui se réfléchit sur les aérosols ou les particules des nuages, puis qui est capté en retour par le lidar. L’analyse des propriétés de cette lumière renseigne ainsi sur l’objet étudié.

Mais si la technologie lidar est éprouvée, et utilisée dans les laboratoires sur terre, l’exploiter dans l’espace est plus complexe ! Comme pour tous les instruments embarqués, elle doit résister aux chocs du décollage, aux écarts de température dans l’espace… De plus, le lidar d’EarthCARE demande des réglages pointus : un pulse toutes les 20 nanosecondes dans la longueur d’onde très précise de 354,8 nm (UV) ! Celle des ultra-violets. Grâce à cette petite longueur, ALTLID détecte des particules très fines, notamment d’origine humaine.

Une vaste campagne est ainsi en cours depuis plusieurs mois, coordonnée par le CNES pour la contribution française à la mission. « En France, poursuit Adrien, que ce soit dans les laboratoires ou au CNES, nous bénéficions d’une forte expertise dans l’instrumentation de pointe, mais aussi dans les vols de ballons ou les mesures aéroportées. »

Du sol à l’espace, jouer la complémentarité

Les mesures d’EarthCARE ont ainsi été confrontées à celles réalisées avec des instruments terrestres, via des stations de mesure. Par exemple, celles du réseau mondial AERONET, dédié depuis 1993 à l’observation des aérosols atmosphériques. « Ses données sont très fiables, détaille Adrien Deschamps. Ce réseau existe depuis plus de 30 ans, avec des protocoles de mesures homogènes, partout sur la planète. »

Autre ressource utilisée par le CNES : les ballons stratosphériques. Une quarantaine de vols ont eu lieu depuis plusieurs sites en France à Reims, Orléans ou Aire-sur-l’Adour, site historique de lâchers du CNES. Ils ont permis de récolter des données in situ sur les aérosols ou la composition des nuages.

Les ballons ont été lâchés de manière à ce qu’ils atteignent la zone à étudier au moment même où EarthCARE passait au-dessus. L’objectif était de faire coïncider les mesures, pas plus d’une heure et 50 km de décalage !

- Responsable des programmes Atmosphère Météo au CNES

Mesures en tandem

L’enjeu de cette phase de validation est en effet d’obtenir des mesures les plus proches de celles du satellite, en termes de temps et d’espace, pour que la comparaison des données soit la moins biaisée possible.

C’est ainsi que les mesures réalisées par avion ont suivi un protocole très strict. Après une première campagne au Cap-Vert (au large du Sénégal) à l’été 2024, une seconde campagne se termine actuellement près de Toulouse. « En tout, une dizaine de vols de 4 heures environ, depuis la base aérienne de Francazal, explique Julien Delanoë, enseignant-chercheur au LATMOS, qui participe à cette campagne. L’idée est de suivre la trace du satellite, de s’y « superposer », avec un écart maximum de quelques dizaines de mètres. Le moins évident ? Le timing ! »

Julien et son équipe utilisent l’ATR-42 de la flotte SAFIRE, des avions scientifiques gérés par Météo France, le CNRS et l’agence spatiale française.

L’avion SAFIRE est équipé des mêmes instruments qu’EarthCARE : 2 lidars et 2 radars. De plus, nous faisons des mesures à l’intérieur des nuages, à l’aide de capteurs. Comme la taille des gouttelettes ou des cristaux d’eaux.

- Enseignant-chercheur au LATMOS

Ces données in situ améliorent ainsi la qualité de la validation. « Les capteurs font ces mesures tous les quelques mètres, explicite Julien Delanoë. Cette précision permet de valider nos propres mesures de télédétection, avec les lidars et radars de l’avion, qui servent, elles, à valider les données du satellite. »

Optimisation environnementale

La campagne toulousaine, à des latitudes tempérées, complètera le jeu de mesures réalisées sous le climat tropical capverdien. L’atmosphère diffère en effet beaucoup d’une zone du globe à une autre. Ces différentes mesures permettent donc d’optimiser la validation d’EarthCARE qui, lui, survole toute la planète.

« Francazal a aussi été choisi pour réduire les coûts financiers et environnementaux, l’avion y étant basé, comme la plupart des personnes l’opérant, poursuit Julien. Et nous avons optimisé les vols de manière à faire aussi de la science. Cela aurait été une hérésie de voler juste pour une demi-heure, pour la validation. D’autant plus pour des chercheurs sur le climat ! » Et Adrien Deschamp de compléter : « Ces campagnes de validation servent aussi la science. Toutes les mesures effectuées sont riches et uniques. »

C’est aussi dans cet esprit de mutualisation que la validation scientifique d’EarthCARE s’appuie sur une collaboration internationale. D’autres campagnes de mesures, complémentaires, ont eu lieu en Europe, au Japon, aux États-Unis… Comme celles réalisées avec l’avion HALO de l’agence spatiale allemande. Elles ont eu lieu également au Cap-Vert, mais aussi au niveau des Caraïbes, au-dessus des Alpes ou sous les hautes latitudes.

EarthCARE est donc bientôt prêt pour sa moisson de données, tant attendues par les scientifiques. Celles-ci vont permettre de mieux comprendre les mécanismes atmosphériques liés aux nuages et aux aérosols, et, ainsi, préciser les scénarios climatiques qui nous attendent.

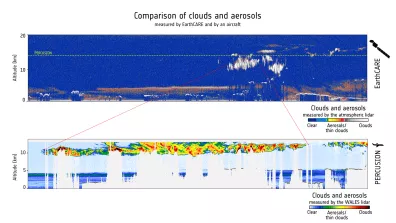

Les données du lidar d’EarthCARE (graphique du haut) sont ici comparées, pour validation, avec celles du lidar de l’avion scientifique HALO (DLR). La différence d’échelle horizontale entre les 2 graphiques s’explique par le fait que le satellite défile beaucoup plus vite que ne vole l’avion.